Kapitel 1

Der Anfang vom Ende

Ein türkisfarbenes Tuch elegant um das nackte Haupt geschlungen, mit eingefallenen Wangen und einer ungesund gelblichen Gesichtsfarbe ‒ das war die erste und zugleich letzte Erinnerung, die ich an Cassidy McEvans hatte. Resigniert und auffallend dürr hatte sie ihren Einkaufswagen in Begleitung einer älteren Frau (vermutlich ihrer Mutter) durch den Supermarkt geschoben und die freundliche Begrüßung ihres Angestellten und zugleich meines Langzeitverlobten Marten scheinbar gar nicht wahrgenommen. Wie ein Gespenst hatte sie ausgesehen, wie ein blasses Abziehbild ihrer selbst, an jenem sonnigen Dienstag, drei Wochen bevor sie starb.

Es war absolut kein Vergleich zu dem, was ich nun sah; diese strahlende, dezent geschminkte Frau auf dem Foto in der Kirche, das von einem schwarzen Rahmen gehalten wurde, schien von oben auf mich herabzublicken. Ihr Haar war, bevor es ausgefallen war, flammend rot und lockig gewesen, ihre Lippen voll, ihre Zähne makellos. Cassidy McEvans sah aus, als wäre sie einer Shampoo-, Zahnpasta- und Make-up-Werbung zugleich entsprungen. Wäre sie nicht tot und wäre das hier nicht ihre Beerdigung gewesen, hätte man glatt neidisch auf ihre Schönheit werden können.

Eigentlich wollte ich gar nicht hier sein. Das schwarze Kleid, das ich trug, kniff an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Ich spürte jede einzelne Haarnadel des zusätzlich mit mehreren Tonnen Haarspray fixierten Dutts und in Gedanken hatte ich seit unserem Erscheinen in der Kirche mindestens dreimal ausgerechnet, um welche Uhrzeit wir zu Hause sein würden. Die Trauerrede, ein kurzes Gespräch – und – mussten wir wirklich zum Essen bleiben? So nahe hatte Marten ihr doch gar nicht gestanden. Er leitete bloß eine ihrer Kanzleien.

Die Dame zu meiner Linken räusperte sich und bedachte mich mit einem strafenden Blick. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich mit meinen Fingernägeln ungeduldig auf die Holzbank getrommelt hatte, wie so oft, wenn ich äußerlich ruhig bleiben musste, obwohl ich innerlich mehr als nervös war.

Ich schenkte ihr ein kleines, entschuldigendes Lächeln, schlug meine Beine übereinander, legte Marten eine Hand auf den Oberschenkel und räusperte mich ebenfalls diskret, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass die Trauerrede geendet hatte und nun die Verwandten zu Wort kamen. Das durchkreuzte zwar meine Tagesplanung, aber wenn sie sich ein wenig ranhielten, würden wir es dennoch schaffen, vor 18 Uhr zu Hause zu sein.

Während ein untersetzter Mann mit Schnauzbart und zu engem Anzug das Podium unter Schnauflauten erstieg, hob Marten kurz den Blick, schien erst in diesem Augenblick zu bemerken, wo er sich gerade befand, und steckte endlich sein Smartphone in die Tasche seines Jacketts. Ich unterdrückte ein Aufseufzen. Selbst auf einer Beerdigung konnte er das blöde Ding nicht aus den Händen lassen – eine scheußliche Sucht. Andererseits, da er gerade einen Blick darauf geworfen hatte …

„Hat sie irgendwas geschrieben?“, raunte ich ihm so leise wie möglich zu.

„Nein. Weshalb auch“, Marten schnaubte Luft durch die Nase, drückte sich das ohnehin schon platt am Kopf anliegende, blonde Haar noch platter, schob sich mit dem Zeigefinger die Brille höher auf die Nase und senkte seine Stimme zu einem beschwörenden Flüstern. „Sie kriegt das schon hin, Jo. Und er – er kriegt das auch hin! Hör endlich auf, dir ständig Sorgen um ihn zu machen.“

„Ich bin seine Mutter, es ist ja wohl meine verdammte Pflicht, mir Sorgen zu machen“, wisperte ich zurück.

Marten schnaubte erneut. Wir tauschten einen ungeduldigen Blick miteinander. Ich klimperte mit meinen künstlichen Wimpern, er verdrehte die Augen.

„Elliot ist vier Jahre alt, Jo! Vier! Er ist kein Säugling mehr. Er ist nicht mehr im Brutkasten.“

Der Brutkasten! Wie konnte er mich nur jetzt daran erinnern! Ich kniff wie vor Schmerz die Augen zusammen, um dieses schreckliche Bild so schnell wie möglich wieder aus meinem Kopf zu vertreiben. Natürlich wusste ich, dass er nicht mehr im Brutkasten lag! Dass all die Schläuche und Maschinen ihn nicht mehr am Leben erhielten, um das er wie ein Löwe gekämpft hatte. Dass er kein 35 Zentimeter kleines und 820 Gramm leichtes, stilles Häuflein Elend mit einem herzförmigen Pflaster im Gesicht und zu großen Strümpfen an den Füßchen mehr war. Dass er stärker geworden war –aber er war immer noch so klein. Er war immer noch so zart. Er war immer noch mein Baby.

Ich verschränkte die Arme vor der Brust und tat, als würde ich aufmerksam zuhören, während sich mein pochendes Herz nur langsam wieder zu beruhigen begann. Marten konnte wirklich unsensibel sein. Manchmal glaubte ich fast, die schlimme Zeit hatte ihn gar nicht so sehr mitgenommen wie mich. Während unser Sohn zu meinem kompletten Lebensinhalt geworden war, um den sich ab dem Tage seiner Geburt einfach alles drehte, hatte Marten stets seine Arbeit gehabt, die ihn abgelenkt hatte.

Es dauerte, bis das Blut in meinen Ohren nicht mehr allzu laut rauschte und ich wieder aufnahmefähig war.

„Cassidy hatte alles“, begann eine Frau mittleren Alters, die während der Abschweifung meiner Gedanken offenbar den Mann mit dem Schnauzbart abgelöst hatte, und tupfte sich mit einem violett karierten Taschentuch die Augen trocken. „Ein wundervolles Kind, ein schönes Haus und ganz großartige Eltern, die ihr immer zur Seite standen … Cassidy hatte viele, viele Freunde und zwei gut laufende Kanzleien mit vielen treuen Mitarbeitern, die allesamt heute hier sind, um ihr die letzte Ehre zu erweisen …“

„Und was ist mit dem Mann?“, raunte ich Marten zu.

„Wie bitte?“ Ertappt und mit irritiertem Blick schob er das Handy zurück in seine Jackettasche. Seine hellblauen Augen musterten mich kurz, als hätte er gar nicht gewusst, dass ich schon die ganze Zeit über neben ihm gesessen hatte. Mit fragendem Ausdruck im Gesicht schob er sich seine Brille zurück auf den Nasenrücken.

„Was ist mit dem Mann?“, wiederholte ich betont leise. „War sie nicht verheiratet?“

Marten rümpfte die Nase.

„Hat sie verlassen, als sie krank wurde. Hat nur ihr Geld gewollt und sie betrogen und alles“, flüsterte er zurück.

Ich erschauderte.

„So ein elender Mistkerl!“

„Ja“, Marten zog das Wort in die Länge wie Kaugummi.

Die Dame zu meiner Linken räusperte sich erneut, und bedachte mich mit einem Kopfschütteln. Abschätzig betrachtete ich sie. Ich konnte mich nicht entscheiden, was hässlicher war: ihr Hut, ihr Kostüm oder ihre Schminke. Wie konnte jemand mit einem so schlechten Geschmack nur so streng mit anderen Leuten sein?

Schweigend wandte ich mich wieder zu Marten um. Arme Cassidy. Ich hatte sie zwar nicht gekannt, aber ein solches Schicksal gönnte ich niemandem. Ihr Mann musste ein schrecklicher Mensch sein. Er hatte sie verlassen, als sie ihn am meisten gebraucht hatte. Eine Gänsehaut kroch mir über den gesamten Körper. Wahrscheinlich war er nicht einmal zu ihrer Beerdigung erschienen. Ich beugte mich etwas näher zu Marten. Ein Glück, dass er nicht so war. Er war sogar das exakte Gegenteil von Cassidy McEvans Ehemann.

„Aber du bleibst für immer und ewig bei mir, oder? Auch wenn ich einmal krank werde? Oder alt und faltig? Oder fett und unansehnlich?“, säuselte ich ihm ins Ohr, ganz ohne die Frage todernst zu meinen oder wirklich eine Bestätigung dafür bekommen zu wollen.

Natürlich würde er für immer bei mir bleiben! Wir waren seit zehn Jahren ein Paar, die letzten sechs davon miteinander verlobt. Hatten unseren ersten Kuss miteinander erlebt und das erste Mal miteinander erlebt. Hatten ein Kind. Planten ein weiteres. Besaßen ein gemeinsames Haus, in das wir mehr Geld, Arbeit und Energie gesteckt hatten, als wir damals, bevor Marten im Job so aufgestiegen war, eigentlich zur Verfügung gehabt hatten. Unser ganzes bisheriges Leben war nach Plan gelaufen, und durchorganisiert bis an unser Lebensende. Ich wusste bereits, wie unser zweites Kind heißen würde, (natürlich hatte ich Namen für beide Geschlechter in petto, sicher ist sicher) wo wir unsere goldene Hochzeit feiern würden und – so makaber das auch wirken mochte – wer unsere Särge anfertigen sollte. Natürlich würde er für immer bei mir bleiben!

Und in eben diesem Moment geschah es. In eben dieser Sicherheit, dass es mir, Josephin Carter, ganz gewiss niemals so ergehen würde wie Cassidy McEvans. Irgendetwas in Martens Haltung veränderte sich plötzlich. Mit einem Male war er vollkommen ernst, wirkte versteift und rutschte, wie um Abstand zwischen uns zu bringen, einen guten halben Meter weiter nach rechts. Es war, als würde der Mann, den ich seit über zehn Jahren kannte, sich unmittelbar vor meinen Augen in einen Fremden verwandeln.

„Um ehrlich zu sein …“, er sah mich nicht an, sondern fummelte unbeholfen an seiner Jackettasche herum, in welcher das Handy steckte, „… um ehrlich zu sein – nein. Ich … ich werde dich verlassen. Es tut mir leid, Jo, aber ich habe jemanden kennengelernt und … es liegt nicht an dir, weißt du …“

Zuerst hielt ich es für einen Scherz. Doch Marten war kein Freund von Scherzen, und die tiefe Ernsthaftigkeit in seinem Gesicht zeigte deutlicher als alles, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Wie ein paradoxes Echo wiederholten sich seine Worte immer wieder und wieder in meinem Kopf.

Ich werde dich verlassen … ich habe jemanden kennengelernt …

Ich werde dich verlassen … ich habe jemanden kennengelernt …

Ich spürte, wie mir alle Farbe aus dem Gesicht wich und sich ein Gefühl von Kälte in mir ausbreitete. Mein Magen krampfte sich ruckartig zusammen und eine überwältigende Übelkeit ergriff von mir Besitz. Obwohl Marten nach wie vor flüsterte, hatte ich mit einem Male das Gefühl, alle Menschen in dieser Kirche würden uns zuhören.

Mit einem schiefen Lächeln, das nicht seine Augen erreichte, hob er die Schultern an und ließ sie wieder sinken.

„Hey, Jo …“, unbeholfen streckte er den Arm aus und tätschelte kurz meine Schulter, „… ich wollte nicht, dass du es so erfährst, echt nicht. Und vor allem nicht hier und heute. Auf einer Beerdigung. Ich meine, ist irgendwie makaber, findest du nicht? Aber na ja, was sollte ich tun? Du hast ja gefragt, und belogen werden wolltest du sicher nicht. Wir wissen doch beide, wie wichtig Ehrlichkeit ist. Wir finden schon eine vernünftige Lösung für alles.“

Ich hatte ja gefragt … Es war also meine Schuld? Wie betäubt starrte ich ihn an, während die Bedeutung hinter seinen Worten langsam, ganz langsam zu mir durchdrang und das Grauen, von dem ich dachte, dass es mich bereits erfüllt hatte, seine gesamte monströse Größe entfaltete.

Man erwartet immer, dass man in Momenten wie diesem das Gefühl hat, der Boden würde einem unter den Füßen weggezogen werden und die Erde würde aufhören, sich zu drehen. Aber es war nicht so. Es fühlte sich ganz anders an. Eher wie der Augenblick, in dem man sich den kleinen Zeh am Tischbein anstößt und instinktiv die Luft anhält … in Erwartung eines Schmerzes, der einem jeglichen Atem raubt.

Und plötzlich spürte ich alles noch viel intensiver ‒ das enge schwarze Kleid, das an allen möglichen und unmöglichen Stellen zwickte, und das ich nur seinetwegen angezogen hatte, da er es früher so gern an mir gesehen hatte. Dabei passte es mir gar nicht mehr richtig. Die vielen Haarnadeln, die sich mit einem schrecklichen Stechen jäh tiefer und tiefer in meine Kopfhaut einzugraben und blutige Wunden zu hinterlassen schienen. Die künstlichen Wimpern, die mit einem Male furchtbar schwer waren. Die Schuhe, die meine Zehen einquetschten und meine Fersen wund rieben. Das Make-up, das ich aufgelegt hatte, und das plötzlich in jeder einzelnen Pore juckte und brannte.

Da saß ich also, auf der Beerdigung einer Frau, die ich nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen hatte, und hatte plötzlich etwas mit ihr gemein. Ich wandte mich von Marten ab, richtete meinen Blick nach vorn und weinte stumme, unaufhaltsame Tränen, weil das Leben, dessen ich mir stets so sicher gewesen war, urplötzlich zerbrochen war. Schweigend reichte die schäbig gekleidete Dame zu meiner Linken mir ein nach Weichspüler duftendes Taschentuch, das ich, ohne sie anzusehen, annahm. Und ich weinte und weinte, und niemandem fiel sie auf, diese weinende, dunkelhaarige Frau, die neben dem blonden Kerl mit dem Handy saß. Denn es war nun einmal eine Beerdigung, und auf Beerdigungen weinen Menschen.

Kapitel 2

Eine ungeplante Begegnung

„Das hier klingt doch nett, Darling.“ Meine Mutter, die ich seit meiner Kindheit nur bei ihrem Vornamen Elinor nannte, schob mir mit einem aufgesetzten Lächeln eine Tasse Kaffee und die Tageszeitung über den Tisch.

Die Seite mit den Wohnungsanzeigen war aufgeschlagen, und wie schon so oft, hatte sie alle, die ihr geeignet erschienen (also alle) mit einem roten Edding markiert. Natürlich hätte sie mir niemals ins Gesicht gesagt, dass es an der Zeit war, mir eine Wohnung zu suchen, Elliot und meinen ganzen Kram einzupacken und sie wieder in Ruhe zu lassen. Und doch schien mir jede einzelne, rot markierte Anzeige hysterisch „ZIEHT ENDLICH AUS!“ entgegenzuschreien.

Müde nickend schaufelte ich zwei Löffel Zucker in meine mintfarbene Lieblingstasse, rührte um und tat zumindest so, als würden die Anzeigen mich interessieren, während mir der Duft des Kaffees in die Nase zog. In Wahrheit waren meine Augen zwar auf die unzähligen Buchstaben gerichtet, in meinem Kopf spielten sich derweil aber wieder und wieder die Szenen nach der Beerdigung ab.

„Hast du denn einen Favoriten, was die Stadt angeht?“, erkundigte Elinor sich eifrig, wobei sie mein Desinteresse entweder nicht bemerkte oder bewusst ignorierte. „Es würde die Sache natürlich vereinfachen, wenn du diesbezüglich nicht allzu eingeschränkt wärest.“

„Na ja, ich würde schon gerne weiterhin in den USA wohnen“, gab ich eine Spur zu bissig zurück. Auch dies ignorierte Elinor mit einem nach wie vor interessiert auf die Wohnungsannoncen gehefteten Blick.

Es waren inzwischen drei Monate vergangen, seit Elliot und ich aus unserem Traumhaus ausgezogen waren und es Marten überlassen hatten. Dass seine Neue nur kurze Zeit später an unserer statt dort eingezogen war, hatte er nicht einmal versucht, vor mir zu verbergen. Wie gekränkt ich immer noch war und wie sehr sein Sohn unter der plötzlichen Trennung litt, den er seit dato nur einmal wöchentlich kurz unter Elinors Aufsicht sah, (denn ich hatte immer noch nicht die Kraft dazu, ihm unter die Augen zu treten) schien er nicht einmal wahrzunehmen. Unser Kontakt beschränkte sich einzig und allein auf kurze Textnachrichten, in denen er sich distanziert nach Elliots Befinden erkundigte und in denen ich, wenn ich allzu verzweifelt war, schrieb, dass ich ihn vermisste. Diese Nachrichten ignorierte er jedoch geflissentlich.

Die Küchenuhr zeigte längst Mitternacht an. Elliot schlief seit Stunden, (um Punkt 18:30 Uhr war er wie immer im Bett gewesen) und ich saß wieder einmal hellwach in der Küche und dachte über mein Leben nach. Beziehungsweise über das, was davon noch übrig geblieben war ‒ ein Scherbenhaufen aus hingeworfenen Erinnerungen und zerbrochenen Träumen. Ob ich es zu schätzen wusste, dass meine Mutter mir Gesellschaft leistete, während ich mich selbst bemitleidete? Manchmal. Ob ich mir wünschte, sie würde einfach zu Bett gehen und mich nicht mit ihrer bloßen Anwesenheit, ihren vielsagenden Blicken und den ganzen Worten unter Druck setzen? DE – FI – NI – TIV!

Seufzend nippte ich an meinem noch heißen Kaffee, während meine Mutter sich über die ausgebreitete Zeitung lehnte, die dabei geräuschvoll knisterte, und auf eine der Anzeigen tippte. Ich biss mir auf die Unterlippe. Ihre perfekt manikürten Fingernägel schienen meine trockenen Hände mit abblätternden Nagellackresten geradezu zu verhöhnen. Früher hatten meine Hände nie derart ungepflegt ausgesehen. Doch wozu Nägel lackieren? Wozu Handcreme auftragen, wenn da doch niemand war, der diese Hände in seinen hielt?

Den Verlobungsring hatte ich trotz allem nie abgelegt, und ich hatte auch nicht vor, es in nächster Zeit zu tun. Gedankenverloren ließ ich meine Finger über den glitzernden Stein gleiten. Es kam mir wie gestern vor, dass Marten ihn mir angesteckt hatte. Mit zitternden Fingern. In Madrid. Im Casa de Campo. Und er hatte diesen wundervollen, blauen Anzug getragen, der so gut zu der Farbe seiner Augen passte …

„Das liest sich doch nett“, flötete Elinor erneut, dieses Mal mit jenem leicht drängenden Unterton in der Stimme, den ich in den letzten Wochen so oft gehört hatte.

Ich fuhr unwillkürlich zusammen und verschüttete ein wenig Kaffee. Tatsächlich hatte ich in meinem Tagtraum gerade völlig vergessen, dass ich mit ihr in ihrer Küche saß und Wohnungsanzeigen studierte und nicht in Madrid war, wo mir der warme Wind durch die Haare strich. Schweigend griff ich nach der Küchenrolle und tupfte die Tropfen vom Tisch. Elinor tat, als habe sie nichts bemerkt.

„Eine WG. So was ist doch gerade total angesagt bei euch jungen Leuten. Voll abgefahren, wie ihr sagen würdet.“

„Niemand sagt so etwas.“ Ich schüttelte widerwillig den Kopf und wandte mich wieder meinem Kaffee zu.

Dass ich keine sechzehn Jahre mehr war, schien an ihr vorübergegangen zu sein. Kein Wunder: Sie hatte sich nie sonderlich für mich und mein Leben interessiert und mich und Elliot (dessen war ich mir durchaus bewusst) bloß aufgenommen, weil wir mitten in der Nacht vollbepackt mit Koffern und Spielzeug bei ihr geklingelt hatten und mein Vater, bei dem ich aufgewachsen war, leider nicht mehr lebte. Er hätte sicher nicht versucht, uns so schnell wie möglich wieder loszuwerden.

Und während meine Mutter mir einen flammenden Vortrag über die Vorteile von Wohngemeinschaften zu halten begann, (und ich war mir sicher, sie hatte nie in einer gelebt) ließ ich meinen Blick aus dem Fenster und über den Garten schweifen, über dem sich die nächtliche Dunkelheit niedergelassen hatte und der nur spärlich vom Mondlicht beleuchtet wurde. In diesem Garten hatte ich als Kind gespielt, hatte Sandkuchen gebacken, Seifenblasen gepustet und Regenwürmer gesammelt. Wie sehr hatte ich mir für Elliot die gleiche unbeschwerte Kindheit gewünscht. Doch nun – würde ich allein sie ihm bieten können? Ohne das Haus? Ohne eine dauerhaft anwesende Vaterfigur? Ohne das Vorleben einer sicheren, festen und glücklichen Ehe? Was, wenn die Trennung ihn schwerer traumatisiert hatte, als ich bisher gedacht hatte? Wenn er nie wieder jemandem würde vertrauen können? Wenn er völlig beziehungsunfähig werden würde oder drogenabhängig oder alkoholkrank?

„Also los“, meine Mutter versetzte mir einen sanften Stoß gegen die Schulter und holte mich somit zurück in die Gegenwart.

Ich erschauderte, während das Bild des erwachsenen, drogen- und alkoholkonsumierenden Elliot vor meinem inneren Auge nur langsam verblasste.

„Was?“, irritiert erwiderte ich ihren Blick.

Sie sah ziemlich aufgeregt aus. Sollte mir das zu denken geben? Was plante sie?

„Tut mir leid, Elinor, ich … habe gerade nicht richtig zugehört. Was sagtest du?“

„Dass ihr jungen Leute doch eher im Internet nach Wohnungsanzeigen sucht.“ Dramatisch riss sie die Zeitung vom Tisch, knüllte sie zusammen und schleuderte sie in Richtung Papierkorb, den sie um etwa zwei Meter verfehlte. „Weg damit! Also?“

Ich betrachtete das am Boden liegende Papierknäuel.

„Also?“, wiederholte ich, immer noch irritiert.

Elinor sah mich an, als wäre ich vollkommen begriffsstutzig.

„Also sieh in deinem Handy nach“, verlangte sie.

Ich runzelte die Stirn.

„Wie … jetzt?“, fragte ich lahm, während ich vortäuschte, einen kurzen Blick auf mein Handy zu werfen. „Oh … mein Akku ist leer. Vielleicht später.“

„Ja klar. Verstehe.“

Geräuschvoll erhob sie sich und begann, die Geschirrspülmaschine auszuräumen, um mich währenddessen tunlichst zu ignorieren. Sie gab sich nicht einmal Mühe, ihre Enttäuschung zu verbergen.

Seufzend trank ich den letzten Schluck Kaffee, stellte meine Tasse in das Spülbecken und wandte mich ihr zu.

„Ich gehe zu Bett. Gute Nacht, Elinor.“

„Jaja. Gute Nacht dann.“ Ohne mich anzusehen, nahm sie ein Geschirrtuch in die Hand und schrubbte damit auf einem imaginären Fleck auf dem Spülbecken herum.

Im Türrahmen wandte ich mich noch ein letztes Mal um.

„Ich werde für Elliot und mich eine Wohnung besorgen. Und mir einen Job suchen. Sobald ich soweit bin. Aber ich werde nie – niemals, im Leben nicht – in eine WG ziehen!“

Doch als ich später im Bett lag und die Müdigkeit langsam aber stetig durch meine Glieder zu kriechen begann, dachte ich, auch wenn ich es nicht wollte, über ihre Worte nach. Was, wenn sie recht hatte? Wenn es Elliot und mir guttun würde, endlich auszuziehen?

Ihre ständigen Sticheleien förderten meine seelische Heilung nicht gerade, und Elliot, der sowieso ein sehr Nähe bedürftiges und auf mich fixiertes Kind war, schien, seit wir hier waren, sogar mehr zu klammern denn je. Ich hatte gedacht, dass es für uns beide das Beste wäre, hierherzukommen. Doch nun, im Nachhinein, stellte ich meine damalige Entscheidung infrage. Es ging mir nicht besser. Im Gegenteil: Ich litt. Elliot litt.

Nachdenklich schlug ich die Decke beiseite, griff nach meinem Handy, das auf dem Nachttisch gelegen hatte und sah wie immer zuerst nach, ob Marten versucht hatte, mich anzurufen oder mir eine Nachricht zu senden. Dass er nach wie vor ein Foto seiner neuen Freundin als Profilbild hatte, versetzte mir einen Stich ins Herz. Sie schien jünger als ich zu sein, hatte ein breites Lächeln und samtige Haut. Es tat weh, dass es ihm egal zu sein schien, wie sehr mich dieser Anblick traf.

Mit Tränen in den Augen begann ich, nach Wohnungsanzeigen zu suchen. Die meisten Anzeigen überflog ich bloß. Ich las sie gar nicht richtig. Mietpreise, Kautionen und Quadratmeterzahlen schwirrten vor meinen Augen hin und her, ohne dass ich sie tatsächlich wahrnahm oder genauer hinsah. Und ob es Zufall war oder nicht ‒ mein Blick blieb schier instinktiv an folgender Anzeige hängen:

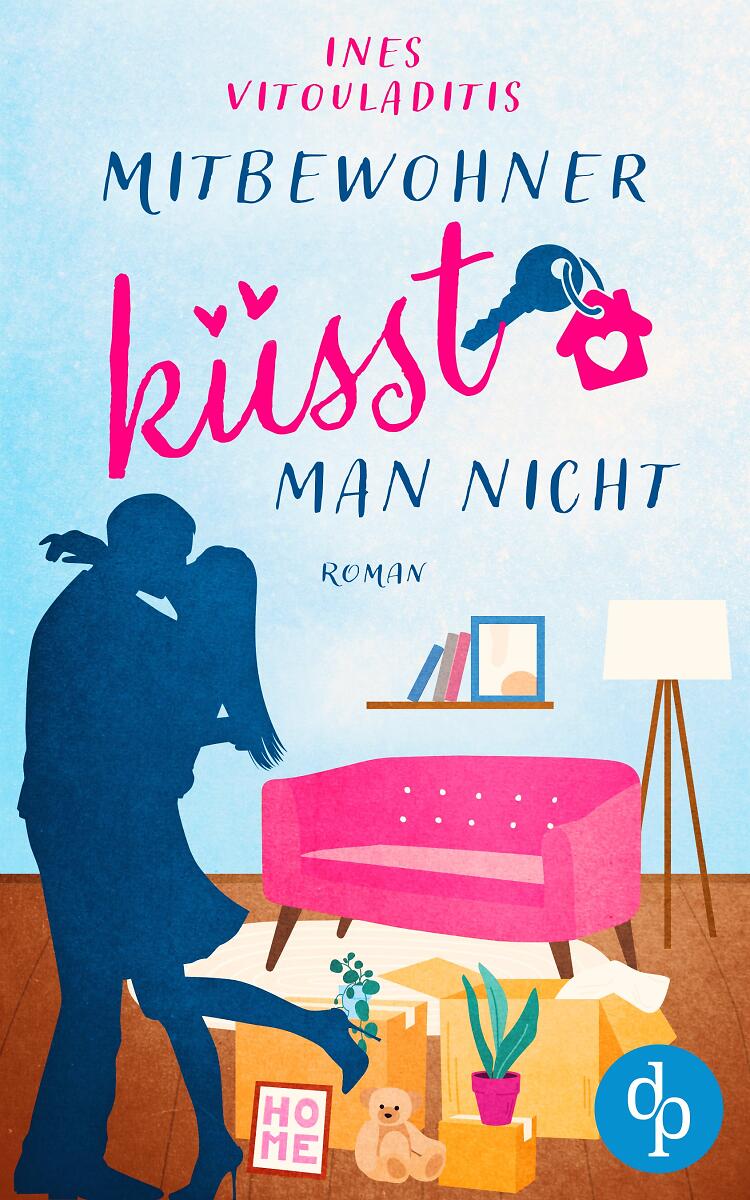

Mitbewohner für Alleinerziehenden-WG gesucht

Wir (alleinerziehend mit Kind) suchen euch (alleinerziehend mit Kind) als neue Mitbewohner für unsere WG. Wir sind ordentlich, ruhig, höflich, humorvoll und gebildet und leben in einer geräumigen, 120 Quadratmeter großen Vier-Zimmer-Wohnung im dritten Stock. Euch steht ein 20 Quadratmeter großes Zimmer zur Verfügung. Küche, Bad und Wohnzimmer inklusive Essbereich können gemeinschaftlich genutzt werden. Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen!

Maddie & Leonard

Wenn auch mit Widerwillen musste ich mir selbst eingestehen, dass diese kurze, knackige Anzeige einen vielversprechenden und die alleinerziehende Mutter namens Maddie einen freundlichen Eindruck machten. Ordentlich, ruhig, höflich, humorvoll und gebildet ‒ wie ich!

Und dennoch – WG-Leben? Nein danke! In mir sträubte sich beim bloßen Gedanken daran alles. Ich hatte ein Haus besessen und würde sicher nicht anderer Leute Dreck beseitigen. Lieber würde ich auf ewig bei meiner Mutter leben. Immerhin machte sie guten Kaffee und wohnte Martens Besuchen bei Elliot bei. Und falls ich mir tatsächlich einen Job suchen musste – was auf kurz oder lang nicht zu umgehen sein würde – so könnte sie ihn vielleicht sogar betreuen.

Andererseits … ich erschauderte. Die Zukunftsvision, noch in zehn Jahren bei ihr am Küchentisch zu sitzen und widerwillig Wohnungsannoncen durchzublättern, bereitete mir zunehmend Unbehagen. Das Einzige, was noch schlimmer wäre, wäre ganz allein zu sein. Zumindest allein im Sinne von ohne erwachsene Gesellschaft. Natürlich war Marten in den letzten Jahren oft sehr spät nach Hause gekommen – und nun wusste ich auch wieso – und ich war allein bei Elliot gewesen. Doch ich hatte immer gewusst, dass er kommen würde. Wir hatten gemeinsam gegessen, den Tag reflektiert und gelesen, und diese traditionelle Rollenverteilung hatte sich gut und richtig angefühlt. Ohne das Wissen, dass er am Abend kommen würde, schien alles nichtig zu sein.

Aber wie ich es auch drehte und wendete: Auch hier konnten wir nicht bleiben. Und zu Marten konnten wir (noch) nicht zurück. Und ich beschloss, dem Schicksal eine Chance zu geben. Eine einzige. Ich würde auf diese Annonce antworten. Und wenn ich es nur tun würde, um meiner Mutter und mir selbst zu beweisen, dass ich es versucht hatte. Entschlossen drückte ich auf den Antworten-Button.

Hallo Maddie, hallo Leonard,

wir, das sind Jo (26 Jahre alt, verzweifelt) und Elliot (viereinhalb Jahre alt, vermutlich dauerhaft traumatisiert) haben keinerlei Interesse am Leben in einer WG, haben aber keine andere Wahl, als wenigstens so zu tun, als ob. Bitte erspart uns und euch die Unannehmlichkeit, einander bei einem zwanghaften Treffen kennenzulernen.

Hochachtungsvoll

Jo

Für den Bruchteil einer Sekunde ruhte mein Blick auf dem Absenden-Button, bevor ich die Antwort mit einem grimmigen Lächeln Buchstabe für Buchstabe löschte und erneut zu tippen begann. Es musste sein. Vielleicht war es nötig, um nach vorne blicken zu können.

Doch wollte ich das überhaupt? Nach vorne blicken? Ein neues Leben beginnen? Die letzten zehn Jahre abhaken, als hätten sie mir nie etwas bedeutet?

Ein dicker Kloß bildete sich in meinem Hals. Fahrig strich ich mir mit dem Handrücken die Tränen aus dem Gesicht, die schon wieder zu rinnen begannen. Das geschah oft in der letzten Zeit. Seit Marten sich von mir getrennt hatte, war kein Tag vergangen, an dem ich nicht geweint hatte. Ob es ihm gut ging? Ob er manchmal an mich dachte? Ein Tränenschleier trübte meinen Blick und der Bildschirm verschwamm kurz vor meinen Augen.

Liebe Maddie, lieber Leonard,

eure Annonce ist uns sofort ins Auge gesprungen. Wir (Jo, 26 Jahre jung, vorübergehend alleinerziehend, und Elliot, viereinhalb Jahre jung und äußerst wohlerzogen) würden euch und die Wohnung gerne kennenlernen. Wir haben keine Haustiere, rauchen nicht und sind sehr ordentliche und ruhige Zeitgenossen. Über ein zwangloses, erstes Treffen mit euch würden wir uns sehr freuen!

Jo

Das las sich besser. Auch wenn es teilweise gelogen war. Denn meine Vorfreude, die Wohnung und meine potenziellen zukünftigen Mitbewohner kennenzulernen, hielt sich in Grenzen.

Mit einem tiefen Seufzen sandte ich die Antwort ab, klappte den Laptop zu und starrte aus dem Fenster in die Dunkelheit hinaus. Bei dem Gedanken, hier auszuziehen und somit erneut ein Zuhause zu verlassen, zog sich meine Magengrube krampfhaft zusammen. Ich wollte in gar keine andere Wohnung ziehen. Ich wollte zurück in mein Haus, in unser Haus.

Vorübergehend alleinerziehend. Vielleicht war ich das ja sogar. Mit ein wenig Blauäugigkeit konnte ich es mir fast vorstellen. Vielleicht würde Marten seinen dummen Fehler eines Tages endlich einsehen und mich mit Tränen in den Augen auf Knien um Vergebung bitten. Er würde die Neue verlassen und erkennen, was er an mir verloren hatte. Plötzlich erschien mir dieser Gedanke gar nicht mal so abwegig. Immerhin lagen zehn ganze Jahre hinter uns – wir hatten einen großen Teil unseres Lebens miteinander verbracht. Dass er dies im Nachhinein nicht bereuen würde, war vollkommen unwahrscheinlich.

Sogar meine Rückkehr in das Haus begann ich insgeheim zu planen. Natürlich würde ich ihm nicht sofort vergeben. Aber ich würde ihm vergeben. Jeder macht mal Fehler. Und wer weiß schon, wie der Charakter dieser Frau war? Womöglich hatte sie ihn beeinflusst, hatte ihn zu etwas getrieben, das er eigentlich nie hatte tun wollen.

Ja, ich würde ihm vergeben. Um Elliots willen. Diese kleine Familie verdiente ein Happy End. Einigermaßen entspannt sank ich in das Kissen und stellte mir die Zeit nach der großen Versöhnung vor: die riesigen Blumensträuße, die er mir schenken würde, unsere Hochzeit, auf die ich so lange gewartet hatte, Elliots strahlende Augen bei der Rückkehr in sein altes Kinderzimmer, die Geburt unseres zweiten Kindes, eines Mädchens namens Vivien. Oder eines Jungen namens Tibault. Wer wusste das schon so genau …

Ich erschrak, als mein Handy mit einem kurzen Vibrieren das Erhalten einer neuen Nachricht verkündete. Ob es Marten war? Ob er mich jetzt schon um Verzeihung bat? Hatte gerade etwa so eine Art übersinnliche, emotionale Gedankenübertragung stattgefunden? Unwillkürlich begann mein Herz schneller zu schlagen. Ich klaubte das Handy erneut vom Nachttisch, und nachdem sich meine Augen an das in der Dunkelheit grell wirkende Licht des Displays gewöhnt hatten, las ich mit Staunen die Antwort auf meine Anfrage.

Hallo Jo, hallo Elliot,

gerne könnt ihr morgen Nachmittag bereits vorbeikommen, um uns kennenzulernen und die Wohnung zu besichtigen. Sagen wir halb vier? Klingelt bei „McEvans“.

Gruß

Maddie und Leonard

McEvans? McEvans … irgendwas sagte mir der Name. Aber was? Und während ich noch darüber nachgrübelte, gewann die Müdigkeit Oberhand, und ich versank in einem wunderbaren Traum, in dem Marten Elliot und mich nach Madrid entführte und mich dort mit einer Überraschungs-Trauung begeisterte.

Ich hatte mir meine braunen lockigen Haare zu einem Zopf gebunden, dezente Schminke aufgelegt und mich in eine zu enge helle Jeanshose und ein weißes Top gezwängt, über dem ich meinen geliebten marineblauen Blazer trug, der farblich perfekt zu meinen hohen Schuhen und meiner Tasche passte. Obwohl ich mir von diesem Treffen nicht viel erhoffte, wollte ich dennoch einen guten Eindruck hinterlassen. Das wollte ich immer.

Elliot hatte ich einen strengen Seitenscheitel gekämmt. Mit seiner runden Brille, dem weißen Poloshirt und der schwarzen Hose sah er aus wie eine Miniaturausgabe seines Vaters. Auf dem Rücken trug er einen kleinen Rucksack, der die Form und Farbe eines Marienkäfers hatte. Er sah einfach von Kopf bis Fuß bezaubernd aus. Brav lief er neben mir her und hatte bisher noch nicht einmal gefragt, was wir eigentlich hier taten.

Wir waren eine Stunde lang hierher gefahren, dann hatte ich ewig das Haus nicht gefunden, und zu guter Letzt waren sämtliche Parkplätze belegt gewesen, sodass wir ein ganzes Stück zu Fuß laufen mussten, was in den Schuhen, die ich trug, alles andere als angenehm war. Elliot hatte den ganzen Weg über geschwiegen und nur hier und da kurz auf meine Fragen geantwortet, und ich fragte mich, ob es bereits das erste Anzeichen eines Traumas war, dass er so still und angepasst war. Auch wenn er generell ein ziemlich ruhiges und angepasstes Kind war, bereitete mir dies Sorgen. Am besten wäre es, einen Termin bei einem Kinderpsychologen zu machen, um das so früh wie möglich abklären zu lassen.

Ich war bereits ziemlich gereizt, als wir endlich das schmale, aus braunen Backsteinen gemauerte Haus in einer Straße im verkehrsberuhigten Bereich betraten. Die Gegend sah recht ordentlich aus, konnte aber definitiv nicht mit der Straße mithalten, in der unser Haus – nun Martens – stand. Dort lagen perfekt arrangierte Vorgärten mit akkurat geschnittenem Rasen vor großen und beeindruckenden Einfamilienhäusern, während sich hier eine Vielzahl mehrstöckiger Gebäude dicht aneinandergedrängt befanden.

Meine Gereiztheit nahm zu, als wir die Treppen bis in den dritten Stock emporstiegen und vor der Tür standen, denn obwohl wir rechtzeitig losgefahren waren, würden wir Elliots Logopädietermin nicht mehr wahrnehmen können. (Er brauchte ihn eigentlich nicht, er sprach hervorragend, aber Förderung schadete nie!)

Ich klopfte an die Tür, setzte ein gekünsteltes Lächeln auf und hielt Elliots Hand fest.

Der Grund dieses Kennenlernens kam mir immer sinnbefreiter vor, und allmählich fragte ich mich ernsthaft, was mich dazu bewogen hatte, hierher zu fahren. Nur um mir selbst zu beweisen, dass ich es tun konnte? Um Elinor meinen guten Willen zu zeigen?

Ich hatte doch sowieso nicht vor, hier einzuziehen oder diese alleinerziehende Mutter mit ihrem kleinen Sohn näher kennenzulernen. Sie interessierten mich nicht. Es gab so viel Sinnvolleres, was ich stattdessen hätte tun können. Aber nein, da stand ich nun ‒ schick angezogen, schlecht gelaunt und mit einem Kleinkind an der Hand, das ich völlig grundlos durch die Gegend geschleift hatte, nachdem es doch sowieso schon mehr als genug traumatisiert worden war.

Es dauerte eine Weile, bis sich in der Wohnung etwas regte. Dann hörte man Schritte, und die Tür wurde einen Spalt weit geöffnet, woraufhin der Kopf eines Mädchens erschien, das uns kurz musterte und wieder in der Wohnung verschwand. Elliot und ich tauschten einen irritierten Blick miteinander, als die Tür nun gänzlich geöffnet wurde und ein Mann auf der Schwelle erschien, der uns ebenso verwundert ansah wie wir ihn.

Er war ziemlich groß, braungebrannt und von sportlicher Statur. Seine Haare fielen ihm in hellbraunen Wellen bis zu den Ohrläppchen und seine halbgeöffneten Lippen wurden von einem Dreitagebart umrahmt, den er mal wieder stutzen könnte. Er trug eine zerschlissene Jeans, ein weißes Shirt und keine Strümpfe an den Füßen.

Eine gefühlte Ewigkeit lang starrten wir einander an, bevor ich als Erste die Sprache wiederfand.

„Tut … tut mir leid“, murmelte ich endlich. „Ich hatte mich zu einer WG-Besichtigung verabredet und …“

„Jo?“, der Mann hob eine Augenbraue an. „Sie sind Jo?“

Ich nickte.

„Wow. Ich dachte, Sie wären ein Mann.“

„Nun ja, das bin ich ganz offensichtlich nicht.“ Ich lächelte verunsichert. „Und Sie sind?“

„Leonard“, er nickte mit dem Kopf in Richtung Wohnungsinneres. „Und das ist meine Tochter Maddie.“

Er hatte seinen Namen deutsch ausgesprochen, jedoch mit einem I statt mit einem E. Lionard. Merkwürdig.

Endlich begriff ich. Es war keine alleinerziehende Frau mit kleinem Sohn, mit der ich mich verabredet hatte, sondern ein offensichtlich alleinerziehender Vater mit einer kleinen Tochter. Und dafür hatte ich die lange Fahrt auf mich genommen, mich in diese unbequeme Kleidung geworfen und Elliots Logopädiestunde verpasst. Dabei war diese Förderung so verdammt wichtig! Meine Gereiztheit stieg ins Unermessliche, und dabei war ich doch eigentlich eher eine entspannte, grundzufriedene Persönlichkeit.

„Wer schreibt denn bitteschön in einer Anzeige zuerst den Namen seines Kindes und dann seinen eigenen?“, ließ ich meinen Frust an dem Fremden aus.

Da mussten ja Missverständnisse aufkommen! Vollkommen idiotisch, so etwas!

„Welche Frau heißt denn bitteschön Jo?“, konterte er trocken.

„Josephin“, erklärte ich kühl. „Mein Name ist Josephin Carter, aber alle nennen mich Jo. Deshalb.“

Mich hatte, soweit ich mich zurückerinnern konnte, überhaupt noch nie jemand Josephin genannt. Ich war immer nur Jo gewesen, selbst früher zu Schulzeiten bei den Lehrern.

„Leonard McEvans.“ Unerwartet schmunzelnd streckte der Mann mir seine Hand entgegen. Er hatte grau-grüne Augen und warme Hände. „Freut mich, Josephin Carter, die ich ganz gewiss nicht Jo nennen werde. Und du“, er ging in die Knie, um auf Augenhöhe mit Elliot zu sein, „musst Elliot sein. Coole Brille.“

Als ich Elliot schützend eine Hand auf die Schulter legte, versteckte er sich hinter meinem Bein und sagte gar nichts.

„Danke“, sagte ich an seiner statt. „Er ist Fremden gegenüber etwas schüchtern. Er braucht eine Weile.“

„Kein Problem“, Leonard richtete sich wieder zu seiner vollen Größe auf und wies mit einer einladenden Handbewegung Richtung Wohnungsinneres.

Nach einem kleinen Zögern kam ich seiner Aufforderung nach, wobei Elliot sich so an mein Bein klammerte, dass ich ihn kurzerhand auf den Arm nahm und trug. Nun waren wir schon einmal hier, dann konnten wir auch getrost hineingehen. Fünf, vielleicht zehn Minuten, dann würde ich höflich erklären, dass dies alles für uns nicht wirklich passte, und mich verabschieden. Und Leonard McEvans mit seinen nackten Füßen und dem schlecht rasierten Dreitagebart nie wiedersehen.

Im Nachhinein betrachtet war es ein merkwürdiger Gedanke, aber als ich über die Schwelle in die Wohnung hineintrat, erfüllte mich sofort ein ganz sonderbares, warmes Gefühl. Diese Wohnung schien mich geradezu mit offenen Armen zu empfangen. Sie war groß und lichtdurchflutet und erstaunlich geschmackvoll eingerichtet. Mit ihrem dunklen Parkettboden, den großen Fenstern und den hauptsächlich in Weiß gehaltenen Möbelstücken erinnerte sie mich an die Fotos perfekter Wohnungen im Internet, die ich damals vor unserem Hauskauf tagtäglich als Inspiration genommen hatte. Wie in Trance schlenderte ich durch das Wohnzimmer, sah mir die wenigen schlichten Deko-Gegenstände und die schwarz-weißen Bilder an den Wänden an und schaukelte Elliot gedankenverloren auf meinem Arm hin und her.

„Kann er nicht laufen?“

Verwundert wandte ich mich der Stimme zu, die mich angesprochen und aus meinen Träumereien gerissen hatte. Sie gehörte dem kleinen Mädchen, das uns vorhin die Tür geöffnet hatte. Leonards Tochter Maddie war ein ganzes Stück größer als Elliot, hatte ungekämmte lange, dunkle Haare und ein Tablet in der Hand, das in einer pinkfarbenen Hülle steckte und von dem eine unangenehme, dudelnde Musik ausging. Ich rümpfte die Nase. Von Kindertablets hielt ich gar nichts. Elliot durfte noch nicht einmal fernsehen, denn es war mir ganz besonders wichtig, sein Gehirn so lange wie möglich vor den schädlichen Einflüssen der Elektronik zu schützen. Marten sah das genauso.

Ich verkniff mir jedoch, dies zu sagen. Wenn Leonard McEvans meinte, sein Kind schon in solch jungen Jahren von der Technik abhängig machen zu müssen, dann sollte er das meinetwegen tun. Er würde schon sehen, was er davon hatte.

„Kann er nicht laufen?“, wiederholte das Mädchen nun etwas langsamer und lauter, als hielte sie mich für minimal begriffsstutzig.

„Er kann laufen“, antwortete ich erhaben. „Aber er möchte gerade nicht. Und wenn er nicht möchte, dann muss er nicht.“

Maddie betrachtete mich noch einen Augenblick lang skeptisch, bevor sie sich wieder mit ihrem Tablet beschäftigte. Mir fiel auf, dass sie ein ziemlich schmuddelig aussehendes Kleid trug – und wie Leonard keine Strümpfe. Und das, obwohl es alles andere als warm war. Sie würde sich sicher erkälten.

„Hier entlang“, Leonard wies auf eine weit geöffnete Tür am Ende des Wohnzimmers.

Ich schüttelte kurz den Kopf über die barfüßige Maddie, folgte aber seiner Aufforderung und fand ein leeres, sehr groß wirkendes Zimmer vor, das ebenfalls mit Parkettboden und großen Fenstern ausgestattet war. Die Wände waren offenbar frisch gestrichen worden und strahlend weiß. Obwohl ich Leonard und Maddie nicht gerade sympathisch fand, begann ich unwillkürlich, den Raum gedanklich einzurichten. Dort würde der Schrank stehen, da das Bett, hier eine Pflanze … Nur widerwillig verließ ich den Raum wieder und folgte Leonard zurück ins Wohnzimmer.

„Bitte.“ Er wies auf einen von sechs Stühlen, die an einem großen, kantigen Holztisch standen, der über und über mit Papierkram bedeckt war. „Nehmt doch Platz.“

Eilig schob er die Blätter zu einem Stapel zusammen und trug sie aus dem Raum, als wolle er verhindern, dass ich einen Blick darauf warf, was ich natürlich absolut nicht vorhatte.

Mit Elliot auf dem Schoß setzte ich mich. Leonard nahm auf dem Stuhl gegenüber von mir Platz und betrachtete mich über den Tisch hinweg eingehend.

„Bist du Model?“, fragte er geradeheraus.

Es verwunderte mich, dass dies seine erste Frage an mich war, noch bevor er sich nach meinem Job, meiner Heimatstadt oder Ähnlichem erkundigte. Das war ziemlich oberflächlich.

„Oh, nicht doch. Nein!“ Ich schüttelte vehement den Kopf.

Mein Gegenüber hob eine Augenbraue an und ließ sie wieder sinken, als würde er mir kein Wort glauben. Ich zuckte mit den Schultern.

„Nun ja, ich habe gemodelt. Ein paar kleine Jobs für Modekataloge. Für alles andere war ich nicht groß genug.“

„1,75?“, unterbrach er mich, stützte seine Ellenbogen auf dem Tisch ab und legte sein Kinn in die Hände, während seine grau-grünen Augen mich intensiv musterten.

„1,73.“ Ich unterbrach den Blickkontakt, der von seiner Seite aus so intensiv war, dass es sich unangenehm anfühlte. „Deshalb nur die Kataloge … aber das ist lange her. Das war vor … ähm …“ Ich deutete auf Elliot. „Und ich habe immer noch ein paar Kilos zu viel. Und eine riesige Narbe von … na ja … dem Notkaiserschnitt. Deswegen … also ja, ich war Model, aber ich bin keins mehr und werde auch nie wieder eins sein.“

Wieso erzählte ich ihm das eigentlich alles? Was war los mit mir? Ich war wohl zu lange nicht unter Menschen gegangen. Mit glühenden Wangen strich ich Elliot den ohnehin schon glatten Kragen seines Poloshirts glatt.

„Cool.“ Leonard nickte, schien unberührt von dessen, was ich ihm gerade Privates erzählt hatte, obwohl wir uns gar nicht kannten. „Ich habe früher auch gemodelt.“

Hätte mich auch schwer gewundert wenn nicht. Er war ziemlich attraktiv. Auf eine arrogante, ungekämmte Art und Weise.

„Ist wohl eher ein Job für Kinderlose“, setzte er hinzu und zwinkerte mir mit einem schelmischen Lächeln zu, das kleine Grübchen auf seinen Wangen offenbarte.

„Wahrscheinlich.“ Ich nickte und rang mir ein schmallippiges Lächeln ab. Ich fühlte mich zunehmend unwohl in meiner Haut und unter seinen intensiven Blicken. „Und ihr beide sucht also neue Mitbewohner?“

Leonard fuhr sich mit der Hand durch das Haar, warf einen kurzen Blick zu Maddie herüber, die in Bauchlage auf dem Sofa lag und auf ihrem Tablet herumtippte, dann lehnte er sich vertrauensvoll über den Tisch.

„Um ehrlich zu sein, bin ich auf der Suche nach einem Mitbewohner. Männlich, du verstehst?“

Ich nickte. Zum Glück sagte er es selbst. Das ersparte mir die Unannehmlichkeit, ihn vor den Kopf stoßen zu müssen.

„Nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Frauen. Ich liebe Frauen!“ Erneut dieses Zuzwinkern, das er offensichtlich für charmant hielt. „Aber ich will nicht mit einer Frau zusammenleben. Nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht.“ Er zuckte mit den Schultern, streckte sich ausgiebig und grinste, so, als hätte er gerade etwas erzählt, auf das er besonders stolz war. „Ich hatte eine Mitbewohnerin für … keine Ahnung … drei Wochen oder so. Biologiestudentin. Anfang zwanzig. Sie ist aber relativ schnell ausgezogen. Ich weiß leider nicht genau wieso.“

Oh, er wusste genau wieso. Ich sah Leonard McEvans an der Nasenspitze an, dass er genau der Typ Mann war, der Frauen nur ins Bett bekommen wollten. Sicher hatte er dem armen Mädchen schöne Augen gemacht, sie mit seinem Charme um den Finger gewickelt und dann fallenlassen, nachdem er bekommen hatte, was er wollte.

„Und danach“, fuhr er fort, ohne mich aus den Augen zu lassen, „hatten wir einen männlichen Mitbewohner. Mit einer Katze, ebenfalls männlich. Jedenfalls …“

„Hier hat eine Katze gelebt?“, unterbrach ich ihn.

„Ähm … ja. Und?“

„Elliot ist hochgradig allergisch!“ Hastig umfasste ich Elliots kleines Gesicht und drehte es so, dass er mich ansehen musste. Ohne einen Ton zu sagen, ließ er es über sich ergehen. Er sah irgendwie blass aus. Atmete er normal? Waren seine Pupillen immer so klein? Panik überfiel mich.

„Auf mich macht er nicht gerade den Eindruck, akut an einem allergischen Schock zu sterben“, sagte Leonard trocken.

„Weil Sie meinen Sohn nicht kennen!“, fuhr ich ihn an. „Ich will hoffen, dass sein Hals zu Hause nicht anfängt anzuschwellen oder so.“ Besorgt strich ich Elliot über den Kopf. „Am besten schläfst du heute bei Mami, Baby, okay? Sicher ist sicher. Nicht dass in der Nacht die Atmung aussetzt.“

Okay, okay – um ehrlich zu sein schlief Elliot immer bei mir. Aber das ging niemanden etwas an. Und schon gar nicht einen Leonard McEvans.

„Jedenfalls hat es nicht gepasst“, fuhr Leonard fort, als wäre er gar nicht unterbrochen worden. „Ich meine, der Kater war voll okay. Ich kam mit ihm klar. Hat gepennt, gefressen und seine Runden durch die Wohnung gezogen. Aber der Kerl … er hat ständig an Maddie und meiner Erziehung rumgemeckert.“

Ich warf einen kurzen Blick auf das Mädchen, das inzwischen eine Tafel Schokolade in den Händen hielt und gedankenverloren davon abbiss. Na ja, noch schmuddeliger konnte ihr Kleid nicht werden. Sie bemerkte, dass ich sie beobachtete, streckte mir die Zunge heraus und wandte sich wieder dem Tablet zu.

„Warum wohl …“, konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen.

„Der Punkt ist“, Leonard ignorierte meine Bemerkung, faltete die Hände ineinander und musterte erst mich, dann Elliot, der immer noch reglos auf meinem Schoß saß, „ich suche keine weiblichen Mitbewohner mehr und auch keine männlichen Mitbewohner ohne Kind. Ich suche einen männlichen Mitbewohner mit Kind. Alleinerziehende Männer, falls es außer mir welche gibt da draußen.“ Er schien kurz recht nachdenklich durch mich hindurch in die Ferne zu blicken, zuckte dann lässig mit den Schultern und sah mich wieder an. „Lange Rede, kurzer Sinn: Das mit uns wird nicht funktionieren. Tut mir furchtbar leid, dir das sagen zu müssen.“

„Oh, ich wusste schon vor Ihnen, dass es nicht funktionieren wird“, sagte ich hoheitsvoll und siezte ihn absichtlich, um meiner Distanziertheit mehr Ausdruck zu verleihen. „Ich habe keinerlei Interesse daran, mit einem Mann zusammenzuleben.“

Leonard hob eine Braue an und musterte mich interessiert.

„Mit einem anderen Mann als meinem Verlobten“, fügte ich hinzu, schob meinen Stuhl zurück und erhob mich mit Elliot auf dem Arm. „Wir machen nur eine kurze … Beziehungspause. Ja, genau. Eine Pause. Einvernehmlich. Absolut einvernehmlich. Deswegen brauche ich auch nur für kurze Zeit eine Bleibe. Denn sehr, sehr bald werden wir wieder zusammen sein. Einvernehmlich.“

Leonard nickte und schien sich ein Grinsen verkneifen zu müssen. Er wusste, dass ich log. Arroganter Mistkerl!

„Na gut, die Pause ist nicht einvernehmlich“, fauchte ich, während ich mit Elliot auf dem Arm Richtung Haustür eilte. „Auch wenn es Sie eigentlich nichts angeht! Es war nicht meine Entscheidung. Es war seine. Aber er wird sie rückgängig machen.“

Leonard war mir gefolgt, öffnete uns nun die Tür und lächelte milde, während er mich mit einer weit ausholenden Bewegung auf den Hausflur verwies.

„Das wird er“, brummte ich.

„Oh, ganz bestimmt. Und falls doch nicht ‒ als Mitbewohnerin will ich dich nicht, aber daten – daten würde ich dich.“ Das dritte vielsagende Zwinkern und Leonard McEvans knallte mir die Tür vor der Nase zu.

Ungläubig schnappte ich nach Luft. Was glaubte dieser Kerl eigentlich, wer er war? Daten? Nicht einmal, wenn er der letzte Mann auf dem ganzen Planeten wäre! Und hatte er mir gerade bezüglich des WG-Zimmers einen Korb gegeben? Als ob ich auch nur einen Moment lang ernsthaft vorgehabt hätte, bei ihm einzuziehen!

Andererseits – und das Herz wurde mir schwer, dies vor mir selbst zugeben zu müssen – konnten wir unmöglich länger bei Elinor wohnen und, so wie es aussah, zumindest vorerst nicht zurück ins Haus. Und die Wohnung war ein Traum. Diese Wärme, diese großen Fenster, dieser wunderbare Boden …

Wir würden unser eigenes Zimmer haben, könnten uns ein bisschen erholen, unsere Wunden lecken, und den Schleimbeutel und das Schmuddelkind sicher ignorieren. Wir mussten uns ja nicht mit ihnen anfreunden oder so. Wir wären quasi Nachbarn.

Ich atmete tief ein und wieder aus, bevor ich die Hand hob, sie zur Faust ballte und erneut an die Tür klopfte. Klopfen wollte, eher gesagt, denn Sekundenbruchteile, bevor meine Hand die Tür berühren konnte, wurde sie aufgerissen und ein mit einem Male gestresst aussehender Leonard McEvans stand mir gegenüber. Er bemühte sich zwar, sofort wieder einen entspannten Gesichtsausdruck anzunehmen, in seinen Augen glaubte ich aber, einen Rest Angespanntheit glitzern zu sehen.

„Anders überlegt, hmm?“, Er verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen und deutete auf meine immer noch erhobene Hand.

„Nein.“ Ich schüttelte den Kopf. „Gewiss nicht. Sie?“

„Gewiss nicht“, ahmte er mich mit leicht erhobener Stimme nach.

Eine gefühlte Ewigkeit lang starrten wir einander mit unverkennbarer Abneigung an, dann bemerkte ich, wie sich in seinem Gesicht etwas veränderte. Mit einem Male sah der arrogante Leonard McEvans müde aus.

„Um ehrlich zu sein, Josephin“, er ließ seinen Blick über Elliot gleiten, der immer noch an mich gekuschelt auf meinem Arm hing, „ich brauche einen neuen Mitbewohner. Ich kann die Wohnung allein nicht bezahlen und … und ich kann es Maddie nicht antun, hier auszuziehen. Sie hat schon so viel verloren. Man merkt es ihr vielleicht nicht an, aber sie ist nicht so taff, wie sie zu sein scheint. Es täte ihr gut, etwas Ablenkung zu haben. Und mal eine andere Gesellschaft als mich.“ Er lachte traurig und offenbarte dabei zwei Reihen perfekter weißer Zähne. „Und so wie ich das sehe, würde es Elliot auch nicht schaden, seine Komfortzone mal zu verlassen.“

Hatte er auch gerade für einen kurzen Moment einen authentischen, fast schon sympathischen Eindruck auf mich gemacht, fand ich ihn im nächsten Augenblick wieder unausstehlich und ziemlich dreist. Instinktiv festigte ich meinen Griff um meinen Sohn und trat einen Schritt zurück. Was fiel ihm, einem Wildfremden, ein, über mein Kind zu urteilen? Komfortzone? Glaubte er etwa, ich wüsste nicht selbst, was ihm guttat?

Leonard schien meine Zurückhaltung zu spüren, denn jäh kehrte der Stolz in seinen Blick zurück, der kurz zuvor dieser ruhigen, beinahe bemitleidenswerten Müdigkeit gewichen war. Mit einem spöttischen Gesichtsausdruck verschränkte er die Arme vor der Brust.

„Gut. Dann eben nicht. War auch nicht ganz ernst gemeint.“

Ich mochte ihn nicht. Ich mochte ihn ganz und gar nicht. Aber diese Wohnung, dieses Zimmer, diese Aussicht auf Besserung – die mochte ich. Und zwar so sehr, dass ich dafür über meinen Schatten springen würde. Auch wenn es unangenehm wäre.

„Warte“, ich schluckte meinen Stolz herunter, oder versuchte es zumindest. „Elliot und ich, wir … wir brauchen ein neues Zuhause. Da, wo wir jetzt sind, können wir nicht bleiben. Und da, wo wir herkommen, können wir nicht hin zurück.“ Ich schluckte erneut, um den dicken Kloß, der sich in meinem Hals gebildet hatte, herunterzuschlucken – ohne Erfolg. Ich konnte kein weiteres Wort sagen, ohne in Tränen auszubrechen, und biss mir stattdessen so fest auf die Zunge, bis ich Blut schmeckte. Ich würde den Teufel tun und vor Leonard McEvans weinen.

„Josephin Carter“, lässig nickte er mit dem Kopf Richtung Wohnung. „Ich glaube, wir beide haben gerade einen mündlichen Mietvertrag abgeschlossen.“

Mit einem Kloß im Hals sah ich ihn an.

„Na dann …“ Er zuckte mit den Schultern. „Herzlich willkommen, neue Mitbewohnerin und neuer Mitbewohner.“

Er übertrieb natürlich vollkommen. Wir hatten ja noch nicht einmal ein ruhiges, vernünftiges Gespräch miteinander geführt. Keinen Putzplan besprochen. Den Kellerraum, in dem die Waschmaschinen untergebracht waren, hatte ich auch noch nicht gesehen. Und sowieso – nur weil er dringend einen neuen Mitbewohner brauchte und ich zufällig zum selben Zeitpunkt ein neues Zuhause suchte, hieß das noch lange nicht, dass Elliot und ich hier einziehen würden.